考える力??

みんな持ってるもんでしょ?

きっとそう思うのが普通です。

しかし本当に多くの人は、

「考える力」を

持っているのでしょうか?

どこで学んだのでしょうか?

「考える」ということを、

学んだ記憶ありますか?

学校で『考える力』を

学びましたか?

目次

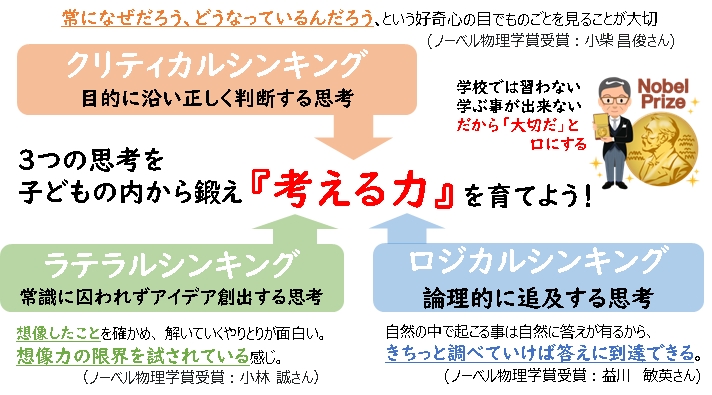

ノーベル賞受賞者が

大切だと思っている事

ノーベル賞受賞者は言います。

ノーベル物理学賞受賞

小柴 昌俊さん

常になぜだろう、

どうなっているんだろう、

という好奇心の目で

ものごとを見ることが大切

ーーーーーーーーー

ノーベル物理学賞受賞

小林 誠さん

想像したことを確かめ、

解いていくやりとりが面白い。

想像力の限界を試されている感じ。

ーーーーーーーーー

ノーベル物理学賞受賞

益川 敏英さん

自然の中で起こる事は

自然に答えが有るから、

きちっと調べていけば

答えに到達できる。

引用:ノーベル賞受賞者たちが

大切だと思っている事

(能力開発工学センター

JADECニュース76号(2008.11))

ーーーーーーーーー

そして海外からは

ノーベル物理学賞

アインシュタイン

想像力は

知識よりも重要である。

知識には限界があり、

想像力は無限である。大切なのは、

疑問を持ち続ける事だ

どれも「考えること」が大事だ

ということを言っています。

「考える力」の大事さについて、

ノーベル賞受賞者の多くは、

いろんな表現で発言しています。

「考える力」は皆持っている。

とノーベル賞受賞者が

思っているのならば、

この発言は出てこないでしょう。

ほとんどの人が、

「考える力」を持っていない。

だからこそ、

多くの受賞者達が、

「重要なことだ」と

口に出して言っています。

そして世開塾でも、

「考える力」を持つ人は、

少ないと考えています。

「考える力」を持って無い

ことに気づいた理由

私も元々は有りませんでした。

具体的に言えば、

自分では「ある」

と思っていた。

けど思ってたのと、

全く違う物だった。

「考える」という事を

勘違いしており、

学ぶ機会も、

触れる機会もなかった…

ことに気づいた。

というのが正しいです。

私はラッキーな事に、

「中小企業診断士の試験の過程」で

「考える力」が必須になりました。

「考える力」を鍛えなければ、

試験に合格できなかった。

だから気づけただけです。

そこでようやく、

「考える」と言う技術に触れ、

少しずつ学んで行く事で、

そもそも「考える力」なんて、

ほとんど無かったんだ…

ということに気づけました。

(自分で言うのもなんですが)

中小企業診断士の試験は、

一般的には「難易度の高い」

試験に分類されます。

高難度の試験まで来なければ、

「考える」という事を学び、

触れることすら出来ないんだ…

という衝撃がありました。

「学習」や「物事」に

対する「視点と理解力」

が圧倒的に向上した

結論からいうと上記の通り、

「考える力」の無さに気づき、

学び始めだしてから、

①学習する際の記憶や理解が、

早く、定着しやすくなった

②物事に対して、

他の人より多くの視点を持ち、

気付く内容も格段に増えた

「学習」にも、

「世の中の物事(仕事)」

に対しても、

視点や理解力などが

圧倒的に伸びた!

と実感しました。

これは「知識」を覚える事とは、

また違う感じなのです。

たくさん覚えたら伸びる。

学校教育はこれが元にあります。

学校は「詰め込み式」に傾き、

覚える量で優劣が決まります。

しかし、

「記憶量」の多さだけにより、

物事を見て考える視点が増え、

新しい物への理解力が上がるか?

と言えば全く違いました。

中小企業診断士になる過程で、

知識は圧倒的に増えました。

しかし「知識」は、

使えてこそ初めて役に立ちます。

「知識として頭に有るだけ」

では役に立ちません。

現実に使えてこそ、

知識は意味を持ちます。

「知識」を使い倒し、

知識を「今」に役立てる。

その入り口に立つ能力が

「考える力」でした。

学習の理解や定着についても、

同じことが言えます。

「考える力」により、

①「今までの知識」と

「新しく覚える知識」の間に

関連性を発見出来るので、

「過去と新しい記憶」が

強く結びつき記憶が速くなる

②「新しく覚える知識」が

過去に使えた場面があった!

と考える事が出来るようになり、

「過去の経験と新しい記憶」

が強く結びつき、

理解度が大幅に向上する。

今までの知識や経験に

新しい知識が関連性を持つ。

「考える力」によって、

「学習=新知識を覚える」

為の記憶や理解力が向上し、

頭に定着しやすくなった。

と自信をもって言えます。

だからこそ、

子どもの頃から学んで、

出来るだけ早く

身につけて欲しい。

そう思うんです。

学び始め当時は37歳ぐらい。

もちろん「人間」として、

伸びるピークは越えています。

しかし、

一番伸びしろがある時期の

高校生や大学生当時よりも、

理解力や向上度は、

圧倒的に上がった!

とはっきり言えます。

この年齢でも、

「考える力」を身につければ、

圧倒的に学習や物事の理解を

向上させることが出来る。

であれば、

社会人前に身につけられたら、

何倍も人生を豊かに楽しめる、

「学び」をたくさん身につけ、

学びから生まれていく

「良い機会」をたくさん手にし、

実現する行動力が生まれる。

と本当に思うようになりました。

『考える力』は

学校で学べないし

触れる機会がない

しかし私も37歳まで、

知らなかったし、

触れる機会が無かったように、

「考える力」は

学校教育では学べない

「授業」では出来ない

ということです。

なぜでしょうか?

それは先生も同様に、

現状では「考える力」がない

と考えるからです。

「考える力」について、

学び、触れる場所が無いのは、

「私」と「先生の世代」で、

大きく変わらないはずです。

なので、

教える先生により

「子どもの考える力」は

大きく左右される

のが学校教育の現状

と言えます。

教える先生により

左右される「考える力」

例えば

沼田 晶弘 先生(通称:ぬまっち)

という先生がおられます。

現役の小学校の先生です。

お会いしたことは有りません。

ですが、本や発言内容、

今までの行動(授業内容)を知り、

沼田先生は間違いなく生徒に

「考える力」を伝えられる先生

だと思います。

検索すれば沼田先生に関する

本やコメントがたくさん引っ掛かります。

【参考本】

「変」なクラスが世界を変える!

– ぬまっち先生と6年1組の挑戦

私も上記本を読みました。

沼田先生から学んだ生徒は

「学ぶのは楽しいし役立つ」

ことを知ったと思います。

「学びを生涯楽しむ力」

を身に付けた生徒が

多数生まれた

のではないかと思います。

こういう先生が学校にいれば

そのクラス「だけ」は

考える力は育ちます。

しかし同じ学校でも、

他の先生では

同じことが出来ない

という逆の事実があるはずです。

もし一般的な先生にも

『考える力』を生徒に

伝えることが出来るなら?

もし一般の先生にも

「考える力」を生徒に

伝える事が出来るならば、

①「沼田先生(個人)」ではなく、

「学校(組織)」単位の教育が

脚光を浴びるはずです。

さらに一般の先生が出来るなら、

②「沼田先生だけ」が、

このような本を書いたり、

脚光を浴びることも無い

はずになります。

つまり、

多くの先生には出来ないし、

学校(組織)としても出来ない。

だから、

特定の先生の授業(個)が、

クローズアップされている。

というのが

今も昔も変わらない、

学校の現状と言えます。

「考える力」は、

学校の通常の授業では

学ぶことは出来ず、

先生個人の力により

大きく左右される

と言える理由です。

「考える力」はとにかく早く学ぼう

知識は「使うこと」で、

新しい知識を呼び、

まだ見ぬ知識を自ら創造し、

世の中に役立てられる。

と言えます。

逆に言えば

使えないなら、

新しい知識を覚えよう

と思いません。

多くの子どもが、

学校の勉強が嫌になる理由

そのままですよね?

そして、

知識を使うためには

「考える力」が必要

になるんです。

学校の勉強が役に立たない

と思うのは、

「考える力」が私には無い

と言っているようなもので、

学校の勉強を役立てる場面や場所を

「考えることが出来ないだけ」

なんです。

役に立つ場面はたくさんある

それに気付かないまま一生過ごすか?

役立つ場面があると各所で気付き、

学習した内容を現実に役立てていくか?

その差は、

勉強をする事においても、

人生を豊かにする上でも、

大きな、大きな差になる

と感じて頂けると思います。

「考える力」は、

才能と呼ばれるような、

目に見えず証明も出来ない、

だけど人がもてはやす特殊能力

とは全く違います。

誰でも身につけられる。

だけど身につけるには、

時間も根気もかかる。

それだけなんです。

だからこそ

「考える力」は

とにかく早く学ぼう

ということも、

理解して頂けると思っています。

何を学ぶのか?

最後に「何を学ぶのか?(What)」

について簡単にお伝えいたします。

↑のノーベル受賞者達の言葉は、

世開塾で学ぶ、

3つの「考える力」に

それぞれ当てはまっています。

世開塾では、

ロジカルシンキング

ラテラルシンキング

クリティカルシンキング

の3つを学びます。

ロジカルシンキング

一番有名なのは

ロジカルシンキング

➡論理的思考

だと思います。

プログラミングを

学校で学ぶ機会ができて、

聞く機会は増えました。

考えるための「基礎」

と言えます。

世開塾では

「論理的に追及する思考」

と定義付けています。

矛盾なく論理を繋ぎ、

自分の言葉や考えや説明に、

説得力や納得性を持たせる

そういう「力」が身に付きます。

ラテラルシンキング

あまり聞きなれない言葉

だと思います。

ラテラルシンキング

➡水平思考

と日本語では言います。

言葉の通り

「ラテラル=水平=横に伸びる」

思考という意味がメインです。

世開塾では

常識に囚われず、

アイデア創出する思考

と定義しています。

一つの物事について

たくさんの可能性を考える。

そのためには、

「常識に囚われないこと」

が重要になります。

常識に囚われると、

常識の「枠」が出来ます。

「枠」が出来ると、

その「枠外にあるもの」を

見ることが出来なくなります。

出来るだけ「枠」を作らない事。

「常識が無い人」

ではありません。

常識は有りながら、

「枠」を作らないようにする。

むしろ常識が無いと、

「何が枠か?枠外か?」

に気づくことは出来ません。

アイデアを大量に作るには、

このような技術が必要になります。

ラテラルシンキングを育てることで、

人とは違う枠組みで、

物を見て、考えて、

アイデアを作り提案できる。

力を身につけることが出来ます。

クリティカルシンキング

実はこれを一番学んで欲しい

と思っています。

ほとんどの方は聞いた事は

ないと思います。

クリティカルシンキング

=批判的思考

というのが、

一般的な言い方です。

「批判的」と聞くと、

日本語では「嫌な意味」に

捉えてしまいがちです。

しかし、上述した

ノーベル物理学賞受賞

小柴昌俊さんの言う

「常になぜだろう、

どうなっているんだろう」

という言葉や

ノーベル物理学賞受賞

アインシュタインの言う

「大切なのは、

疑問を持ち続けることだ」

という言葉は全て

クリティカルシンキング

の領域の事なんです。

「批判的」というのは、

「常に疑問に思う」ことです。

「偉い人が言ったから」

「親や先生がいうから」

「常識はそうだから」と

ただ信じたり、

ただ鵜呑みにするのではなく、

「本当かな?」と

自分で確かめる行動

それを「批判的」と言います。

「批判的思考」に関わる事は、

多くのノーベル賞受賞者が

発言しているのを見ます。

それほど重要なのに、

日本ではほとんどの人が

知りません。

それは文化的な事も

あるかもしれません。

疑うなんて悪いことだ!

そう思っている人は

きっと多いと思います。

しかし…

人間がここまで

発展してこれたのは

「正しく疑うこと」を

してきた人がいたから

からです。

常に「今の常識」を「疑い」

「今の常識の間違い見つけ」

正しく「次の常識」を

更新する人達がいた

からです。

例えば「手術」

今は当たり前ですよね?

でも思った事ありませんか?

よくこんな体や内臓なんかを、

切ったり貼ったりして、

人間生きてられるなぁ…と。

きっと最初は

「体を切り刻むなんて

頭がおかしい!やめろ!」

と言われてきたでしょう。

誰も何の知識もない状態です。

最初に手術をやる人は、

やはり怖かったはずです。

しかし他人の言葉を恐れず、

「手術で助かる人は大勢いる」と

「自分を信じ」行動した。

「切るなんて異常だ!」という

「今までの常識」を疑い、

「切れば良くなることが有る」と

「新しい常識」へと更新し、

この数百年で多くの人が、

実際に助かっています。

また昔は、

地球は回っていませんでした。

地球の周りを「太陽」が回る。

そが「常識」でした。

いわゆる「天動説」です。

実はこれ「千年」もの間、

常識とされました。

誰も疑うはずがないぐらい、

歴史のある「常識」でした。

そしてこの常識に異を唱えると、

「罪」になる事もあるぐらいです。

しかし「千年の常識」ですら、

実際は違っていました。

「常識を疑う」

「誰の言う事でも、

疑問に思うこと」

で人は前に進んできました。

疑問に思う事は、

本当に大事ことなんです。

もちろん、

アインシュタインも、

そう思ったからこそ、

出た言葉のはずです。

世の中には

まだまだわからないことが、

たくさんあります。

この現代になっても

まだまだあるんです。

分からない事があって良い。

恥ずかしがる事は有りません。

大事なのは、

「分かる、分からない」

「知ってる、知らない」

という結果ではありません。

大事なのは、

分からないことを認め、

「分からないんです。

何故そうなるんですか?」

と疑問に思い追及していく力

なんです。

世開塾では、

クリティカルシンキング

=目的に沿い正しく判断する思考

と定義しています。

「正しく疑うこと」を使い、

自分の目的に沿う、

正しい判断を行っていく。

そのための力を身につけます。

AI全盛時代に必要な力

AI全盛の時代になり始めました。

「スマホ」が出た時のように、

目に見える時代の変わり目

なんだと思います。

AIは便利で疲れを知りません。

さらに一部の分野、

例えば囲碁や将棋では、

もう人が勝てません。

人間が取って代わられる。

恐ろしい事をTVでも言います。

しかしそんな時代だからこそ余計に

「考える力」が必要になります。

AIに出来なくて、

人間には出来ること。

それは「考える」こと。

AIは

「今あるモノ」を扱うのが得意

なんです。

逆に言えば、

「今無いモノ=新しいモノ」

は生み出せない

ということです。

画像生成AIなんかは、

絵を生み出すように見えます。

がそんなことはありません。

「今までの絵のパターン」

が大量にあり、

それらを組合せて、

人間には出来ない処理速度で、

大量の絵を作り出している。

「今あるもの」を扱う枠からは

はみ出ていません。

だから「人類」として、

先に進む=無いものを作るには、

「人間の考える力」が

これからも必要なんです。

これから先、

スマホにすら変わりる、

「新しい何か」も出るでしょう。

それは「AI」では作れません。

結局のところ「人間」しか、

そういう事を考えられないし、

作ることはできないんです。

AIに出来なくて、

人間には出来ること。

それは「考える」こと。

今後数百年は変わらないでしょう。

人間が持つ、みんなが持つ、

「脳」はそれほど凄い物なんです。

そっくりそのまま作るという事は、

まだまだ全く不可能な領域です。

そんな凄い脳をみんな持っています。

素晴らしいんです。

使ったほうがいいに決まっています。

そして考える力を身につけて、

AIにやられる側ではなくて、

AIを便利に使う側に回りましょう。

AI全盛時代

だからこそ活きてくる

「考える力」

ぜひとも身につけて欲しい

と心から思っています。

ここまで読んで頂き、

ありがとうございました。