目次

最初に

前回↓↓↓↓↓

日本人の「自己肯定感」の低さと

「良い結果(高い学力や幸せな人生)」

との関係性は?

↑↑↑↑↑↑↑↑↑

文章の途中途中に「※」があります。

「※」は、

ただの個人的感想にならないよう、

具体例や理論,学問的な見解等を使った、

「客観性を持たせるための補足」です。

くどい説明に見えるでしょうが、

出来るだけわかりやすい文章でも、

※客観性(データや学問的理論)に

裏付けされてるよ

という意味になるのでご了承下さい。

褒める事は

「良い事だけ」なのか?

前回は、

褒めることで

→自己肯定感が上がる

自己肯定感が上がることで

→学力(意欲や効果,成績等)が上がる!

という説が否定

されました。

理論的には真逆

学力が高い(因)※

※根拠ある自信の源が有る

↓だから↓

自尊心(自己肯定感)が高くなる(果)

自信の源(学力が元々)がある。

だから自尊心が高い傾向にある。

という当たり前なのですが、

しかし褒め教育で聞かれる内容とは

真逆の結論でした。

これだけなら、

「勘違いが起こる」だけ

なのですが、

本当にそれだけでしょうか?

褒める事で「弊害」は、

発生しないのでしょうか?

これには以下のような実験があります。

前回同様

中室牧子さん著

「学力の経済学」

より引用しております。

また以下、

自尊心=自己肯定感

として扱っています。

子どもの自尊心を高めると学力を押し下げる!という警鐘も発生!?

前回の結論で言える事は、

自尊心による学力への影響は無い

ということです。

つまりどちらでも良い。

とも言えます。

しかし、

その結論を出した

著名な心理学者である、

フロリダ州立大学

バウマイスター教授らは、

子どもの自尊心を高める取り組みは、

学力を押し上げないばかりか、

時に学力を押し下げる!

と警鐘をならしました。

褒める事が良い

というのは聞いたことあるけど、

駄目というのはほとんど聞かない・・・

本当にそんなことがあるのか?

この主張を裏付けるような実験が有ります。

【実験】成績の悪かった生徒を褒めてみると?

バージニア連邦大学の

フォーサイズ教授らが行った実験です。

実験は以下のような内容です。

ーーーーーーーーーーーー

教授らの授業の履修者のうち、

最初の試験で成績の悪かった生徒

をランダムに2つのグループにわけ、

毎週メールで別のメッセージを送りました。

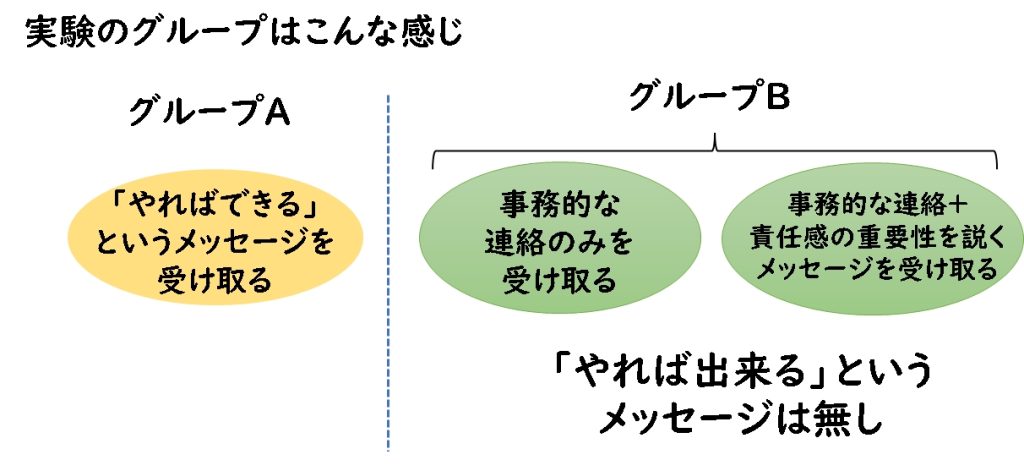

【グループA】

宿題に関する連絡とともに、

「あなたはやれば出来る」

というような、

自尊心を高めるメッセージ

を送る。

【グループB】

自尊心を高めるメッセージは送らない。

かわりに、

①宿題に関する事務的連絡のみ

②宿題に関する事務的連絡+

個人の管理能力や

責任感の重要性を説くメッセージ

の2種類を送りました。

グループBは、

≪自尊心を高める連絡は送らない≫

で統一されています。

その中でさらに2つに分かれる。

と言う感じです。

一つ目のグループは、

ティモンティの高岸さんが、

メッセージ中にいると思ってください。

さてこの2つのグループの、

期末試験の結果はどうだったか?

[自尊心を高めるメッセージ無し]

Bグループの成績より、

[ 自尊心を高める

メッセージを受け取る]

Aグループの成績が、

期末試験の結果は

統計的に有意※に低かった。

※統計的に有意とは?ーーー

例えば新薬等もそうですが、

統計的に有意があるか?

言い換えれば、

「気のせいとは言えない、

確かな効果を数字的に出せるか?」

が経済学でも重要です。

薬って聞くだけで効きそうですよね?

「病は気から」なんていうように、

「効きそうだ」と思うだけで、

効果がでることがあります。

「プラセボ効果」と呼ぶものです。

しかし本当に効く薬ならば、

「気のせい程度」と同じでは困ります。

なので薬を試すときにも、

上記の実験のように、

「本当の薬を飲む」グループ

「偽薬を飲む」グループ

に分けて実験(治験)を行い、

「気のせい」と比べて、

確実に数字上効果があるか?

を確認します。

「統計的に有意」なこと、

気のせいではなく確かに効果があること

を証明することを「統計的に有意」と

いいます。

褒めると「マイナス」が発生することもある

なんと「褒める」ことで、

弊害(マイナス)が発生しました。

この研究は、

学生の自尊心を高めるような介入は、

成績をよくすることはない。

ということを示しているようです。

また、

このような介入が、

全ての学生に

悪影響だったわけではない

ということでした。

特に元々学力が低い学生に

大きな負の効果をもたらした

ということです。

やれば出来る。

どころではありません。

なんかよくわからないけど、

とにかく褒めてくれるんだから、

やりもしない。

そんな子が爆誕です。

むしろ、

自分を誇りに思い始めます。

そりゃそうです。

だって無条件で褒めてくれるから

そうなりますよ。

実力が伴わず、自尊心だけが大きくなる

↑これ、

とても恐ろしい事だと思いませんか?

自分の子どもが、

延々と、

根拠や意味の無い自慢、

対して凄くもない自慢を、

人に言うような大人に育ってしまう。

ずーっと武勇伝ばかり。

たいしたことないのに。

あまり付き合いたくは有りません。

聞かされるのもうんざりですよね?

自分の子がそうなる。

かもしれないんです。

恐ろしいことだと思います。

ダメなのに褒めたら

やっぱりダメ

逆効果になることがある

ということも、

心に留めとかないといけません。

また初回

↓↓↓↓↓

あなたは「褒めるだけ」の

「マリーアントワネット理論」に

なってないか?

↑↑↑↑↑↑↑↑↑

でも書きましたが、

褒めるデメリットとして、

なんでもただ褒められるようになれば、

「なんでも褒められる自分は凄いんだ!」

と勘違いや根拠のない自信を持ち始め、

ーーーーーーーーーーーーー

◎自慢、正しさ、自己主張が過ぎる※

※生物として「他よりも優れている」事

を異性にアピールすることは正しいこと。

ですが…

人は知性を持っているだけに、

動物のような単純なアピールに留まらず

言動でその度を簡単に過ぎてしまう。

ーーーーーーーーーーーーー

◎人を見下す※

※自分は凄い→他人は凄くない

(対比効果)

ーーーーーーーーーーーーー

◎ちょっとした事で挫ける

挫折に異常に弱くなる※

※実力が伴わないので、

ちょっとした事も乗り切れず、

現実との乖離(落ち込む)頻度も増え、

人より多くの挫折感を味わう状態。

おもったより地獄・・・

ーーーーーーーーーーーーー

な状態にもやはりなりそうです。

自慢が言えるならまだ元気。

人より打ちのめされる数が多くなり、

挫折を感じる頻度が爆増するだけに、

鬱になる確率もあがるかもしれません。

自尊心だけ大きくなる

ことは恐ろしいことです。

じゃあ「褒める」ことはダメなのか?

という結論が出かねません。

なんか今までは、

恐ろしい事ばかり書きましたもんね。

結論から言えば、

そんなことはありません。

次回は改めて、

褒めることが大事なのか?

について考えてみたいと思います。

ここまでお読み頂き、

ありがとうございました。

※※※※※※※※※※※

以下は世開塾のお知らせ

※※※※※※※※※※※

世開塾では、

「世界を切り開く人」を育てる為の、

世界を切り開く「知識」

世界を切り開く「考える力」

を教えています。

この記事のような「知識」は、

実は知るだけでは意味が有りません。

例えば、

たまに「本を月100冊読む」と言う、

「私は知識の塊です」というよな、

結果(数字や権威)主義の人がいますが、

本を読み知るだけでは意味がありません。

数字で相手を圧倒させて、

ただ凄い人だと思わせたい、

パフォーマンスだなと思うだけです。※

※小説なんかはただ楽しめば良いので、

たくさん読むだけでOKです。

読むのなんて一冊でいいんです。

大事なのは、

その一冊を何度も読み返してでも、

実際に使えるようになることです。

知識は使ってこそ役に立つものですし、

役立てないと意味がありません。

そういう意味でも、

知識と一緒に考えて(実践して)みる

という事が大事になります。

「知識」を使うためには、

「考える力」を使って、

①現実で役立つ場面を見つけ、

②実際に適用させていく

という、

①自分で見つけて

①自分で行動する

というステップが必要です。

「知識」だけでは足りません。

どれだけ客観的で役立つ知識でも、

その知識が使える場面を、

現実に見つけ、

適用させる力が無いからです。

学校の勉強や成績が良いだけでは、

今後通用しなくなるというのは、

この面がとても強いからです。

知識だけなら、

「AI」が出てきた今後は、

まともに戦えないでしょう。

「考える力」だけでも足りません。

「自己中心的な自分だけの考え」と、

「客観的で社会に役立つ知識」との、

境界線が必要になるからです。

自分の考えに対して、

「妄想」との境目になるのが、

「知識」とも言えます。

なので、

「知識」と「考える力」

この両方が必要になってきます。

一朝一夕では身に付きません。

が挫けず練習をすることで、

身に付くようになります。

だから

出来るだけ早く身につける事

が大事だと考えます。

どんな一流選手でも、

何も出来ないところから始まります。

例えば羽生結弦選手だって、

最初は氷を走ることすら出来ない。

飛ぶなんて無理だろ…から始まります。

今からじゃ想像できません。

大谷選手だって、

最初はグローブでキャッチする事すら、

おぼつかない所から始まります。

ミットめがけて投げたって、

まったく入らないんです。

今からじゃ想像できません。

でもあの羽生選手にも、

滑ることすら出来ない時期が有るんです。

あの大谷選手にも、

ミットにすら入らない時期が有るんです。

私たちは「結果」を重視しがちです。

あの人は凄い!

そのことばかり目が行きます。

もちろん、

人(TVや報道、周囲の人)がそう煽るし、

誰もが凄いと言います。

あの人は特別だ!

その裏には、

けど私は違うから出来ない

という言葉が隠れているんです。

もう一度言います。

私たちが知る頃には、

「凄く出来る状態」です(結果)。

とても特別に見えます。

それは間違いありません。

ですが、

誰もが

「出来るから」

始めたのではありません。

誰もが

「出来ないから」

「出来るまでやる事」

を選び続けた。

ただそれだけなんです。

でも「それだけ」のことが、

とても難しいのです。

それは、

「確固たる自分を持つ」

ことが出来ないからです。

出来るようになる自分が

この先にあると信じること

が重要になります。

そう信じないと、

誰であろうが続きません。

それは偉大な選手でもです。

そう信じるからやれるんです。

松岡修造さんは、

なんであんなに応援するのか?

どんな一流選手だろうが、

自分を信じる事が難しい

というのを知っているから。

誰も才能なんかは無くて、

キツイ地道な努力しかない

と知っているから。

だからこそ、

応援し続けているんだと思います。

確固たる自分を持ち、

出来るようになる自分が

この先にあると信じて、

続けて行く事。

そうなるためには、

どんな世界でも、

どんな分野でも、

「知識」と「考える力」が要ります※

※参照:身に付くことは?

③社会で通用し、武器になり、

勇気を奮い立たせ、

自分の力になる知識と考える力

「知識」だけあっても役に立ちません。

「考える力」だけあっても、

独りよがりな考え方かもしれません。

なので、

どの分野でも

「知識」と「考える力」

が必要になるんです。

その基礎を作るため、

そしてどの分野でも役立つ

知識と考える力

世開塾で学んでみませんか?

オンラインでの受講も

受け付けています。

お気軽にお問合せ下さい。

ピンバック:【パパママに効く世開塾】「褒める」に科学を取り入れよう4:「1番の味方は自分であること」が、どの分野にも通じる数少ない共通点 - 世開塾 ≪We-AIコンサルティング≫